CCTV中文网黑龙江牡丹江讯

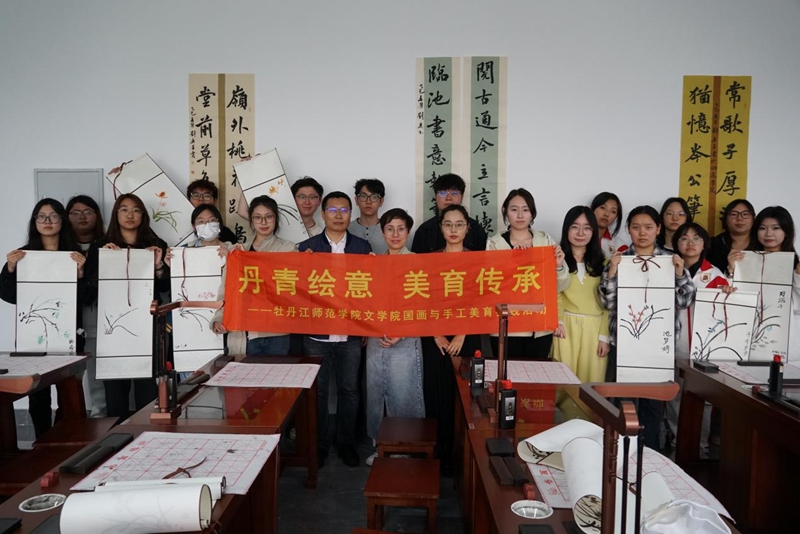

当绒线在钩针间起舞,当水墨在宣纸上晕染,一场传统与现代对话的美育实践就此展开。为深入落实教育部发布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,加深学生对美的认识,提升学生审美素养与创新能力,2025年5月17日、21日,牡丹江师范学院文学院程雪佳老师组织汉语国际教育本科生,开展了两场别出机杼的美育实践活动。此次活动以“丹青绘意 美育传承”为主题,以针织钩线与国画创作为主要活动内容。活动特邀文学院副院长付振华、美育工坊阚丽秋、美术指导孙艳萍为同学们进行指导。文学院汉语国际教育专业20余名学生通过编织丝线花卉、创作精美国画,在指尖经纬中感悟传统技艺之美。

在钩织活动中,同学们了解了针织钩线在我国发展的四个阶段,以及在中国传统文化中的重要地位:钩针钩织是我国几千年来的传统手工技艺,也是我国非物质文化遗产,是人们在长期生产生活中创造并世代相传的智慧结晶。

“力行而后知之真”,在老师的细心教学下,同学们充分发挥自己的想象力,选取不同颜色的绒线进行编织,从基础工具、针法符号、针法实操,由浅入深层层递进并辅以多媒体AI工具,最终完成“编织小花”手工作品。当阳光透过窗棂为教室镀上金边时,二十朵形态各异的丝线花绽放在展示台上,与同学们喜悦的笑脸相映成趣。“编织小花”这一融合了传统技法与个性创意的作品,凝结着中华手工艺的智慧密码,见证着同学们在实践中对“知行合一”的深刻理解,如缠绕交错的丝线,唯有亲手编织,方知文化传承的温度。

在国画创作活动中,孙老师以“春兰”为美育课程主题,通过历史溯源、中西对比、实践创作三大环节,让同学们在笔墨氤氲间感受传统文化魅力。通过学习我国国画的发展历程与艺术特点,将中西方美术作品进行比较,旨在美育活动中培养学生们的思辨意识,激发学生民族自豪感与文化自信心。让学生知道原来国画不仅是技法,更是中国人观察世界的独特视角。通过对国画鉴赏,激发起同学们对于国画创作的激情。

在老师的讲解下,同学们更快入门,掌握了国画创作的基本要领与具体步骤,在后续创作过程中,同学们独立选定自己的主题,结合所学知识融合自己对当代中国画的理解进行绘画,在彼此的相互帮助下,交流观点,碰撞思想火花。在经历近一个小时的创作下,二十多幅国画作品呈现在眼前:有传统视角下的经典国画主题创作,又有结合当下时代进行的创新主题。孙老师对每幅画都进行了一一的点评,解析每位同学的创作风格,并肯定创作中的闪光点,同时也提出了宝贵的修改意见。这种融理论思辨与实践体验为一体的教学,能让年轻一代真正理解“何以为中国画”,在当代全球化趋势下找到文化认同的坐标。

同学们面对一项能够亲手接触到的非遗文化,当每一朵小花从自己的手中编织出来,当每一幅国画从自己的手中应运而生,每位同学脸上都洋溢着喜悦的笑容。两次活动既考验同学们的动手能力与耐心程度,也锻炼了同学们的思维能力。这不仅仅是非遗匠心精神外化与实际,更诠释了中华优秀传统文化在新时代青年中的传承。

据悉,牡丹江师范学院文学院本年度预计开展五期美育活动,本次活动创造性地采用了AI智能技术,通过启用牡丹江师范学院教师教育实训中心智慧美术实训教室,让人工智能技术为美育教育赋能,是“AI+美育”的首次实践。活动将传统非遗技艺与现代美育教育在教育教学中进行深度融合。通过钩针编织与国画创作二重实践载体,让牡师学子不仅锤炼了耐心与创造力,更在“一针一线”与“一笔一画”中体悟到中华“美”的精神的当代价值。

本次美育教学活动的开展,创新了美育实践与教学模式,打响了文学院美育教育旗号,将静态的非遗知识转化为动态的文化体验。学生们在动静交错的编织过程中,不仅锻炼了空间思维与创新能力,更在指尖与丝线的对话中触摸到中华美学的温度。美育不应止于审美鉴赏,更要通过亲身实践让青年成为文化传承的重要载体,为文化传播增添青年力量。这场融合技艺传承与美育创新的实践活动,既是对教育部“以美育人、以文化人”理念的具体践行,也为新时代青年搭建起连接传统与现代、东方与世界的文化桥梁,展现出高校在文化自信培育中的独特担当。

未来,文学院将持续探索“以美育美、以文化人”的美育创新路径,让非遗技艺成为青年对话传统文化、传递文化自信的生动纽带。

荐稿:程雪佳、付珩

责任编辑:刘鑫

CCTV中文网——中国中文资讯权威门户网站

全国各省市政企合作项目赋能平台24小时发布

联合主办:

中国中文电视台

北京大有裕霖集团有限公司文化事业部

工业和信息化部ICP备案号:京ICP备2024073393号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第29355号

国家市场监督管理总局统一信用代码:91110116MADEJ38Y4B

CCTV中文.COM国家版权局版权登记号:国作登字-2025-F-00137491

中文网常年法律顾问:

中黎法律咨询(北京)有限公司

北京斌杰律师事务所 山东哲贤律师事务所

监督电话:400-832-6819

中文网 版权所有